Questa storia è estrapolata dal libro di prossima pubblicazione “Vivere il padre”, dello scrittore ponzese Antonio De Luca (Editing Lorenzo Palumbo; Curatrice documentazione Ilenia Picicco)

La morte di mio padre Silverio De Luca, avvenuta nel giugno del 2020, pur nel suo dolore immenso, in un certo qual modo mi fu liberatrice. Finalmente libero di pensare e ripensare alla sua vita complessa, dura e difficile, vissuta sui mari del mondo tra le tante avventure, scoperte, naufragi, libertà e incidenti vari. E poi, il mio rapporto con lui, non sempre facile. Una vita tra Joseph Conrad, Francisco Coloane ed Herman Melville, come spesso racconto, tra la follia creatrice di una vita di sfide, di libertà e la consapevolezza, a suo dire cristiana, di mandare avanti una famiglia nel miglior modo possibile. Una giusta follia creatrice in una vita Oltre, per il suo mestiere di Capitano, il più bello, come ebbe a dire a suo nipote, negli ultimi anni. Ma a me sempre proibì di iscrivermi a una scuola nautica, minacciando pure che mi avrebbe chiuso in un collegio, se non avessi fatto un Liceo. Come poi avvenne.

Un giorno, dopo essere andato in pensione, mi regalò parte dei suoi giornali di bordo, forse solo quelli che lui riteneva che io dovessi conoscere. L’inizio della sua carriera marinara, nelle acque mediterranee degli anni ‘60 e ‘70. Diari di bordo che non ebbi mai il coraggio di aprire finché lui era in vita. Mio padre non ha mai voluto raccontare personalmente gli Oltre della sua vita a me, né a mia sorella, né a mio fratello. Nonostante io abbia navigato spesso con lui in qualità di figlio prima e di ospite riservato e d’eccezione dopo. Era restio a parlarmi, anche se diceva che ero io a non voler parlare con lui. Ma agli altri le cose le raccontava, soprattutto alla mia moglie di allora e al marito di mia sorella. Quasi come se le cose ai figli le mandasse a dire. Nell’estate del 2020 ho iniziato a leggere qualcosa sugli anni a bordo di una nave inglese, il cui nome in Italia fu Revenca: una nave che comandò per 4 anni, a partire dal 1961. Nome che sempre mi affascina ascoltare e ancor più se ne leggo la storia, forse perché da bambino lo sentivo nominare spesso a casa. E poi un giorno papà mi disse che lui aveva amato quella piccola nave, così da farmene un piccolo mito conradiano.

Con il Revenca navigai per circa un mese. Dalle acque delle Isole Ponziane, dove fui preso, fino a Porto Said in Egitto. Poi andammo a Portorose, ma sulle coste della Jugoslavia successe qualcosa di imponderabile. Sul Revenca mi ritrovai a camminare sopra lastre di ferro per la prima volta, a vivere in piccole cabine di legno e a scoprire i nuovi odori della realtà. Gli odori di bordo. Tutto, ogni cosa doveva essere un gioco, un’avventura da vivere e da sognare; raccontano che mi piacesse giocare con le grandi bandiere del Codice internazionale dei segnali marittimi. Inoltre per la prima volta scoprii la presenza di un cane che mi annusava e si strusciava addosso, fino a quasi farmi cadere, come mi avrebbero poi raccontato. Era un pastore tedesco, per me un gigante, come un leone: il suo nome era Argo. Argo dormiva con noi in cabina e lo vedevo andare avanti e indietro per la coperta della nave o stazionare davanti all’ufficio di mio padre. Forse lo metteva lì per non farmi uscire da solo. Fui poi incuriosito dal fatto che ad un certo punto del viaggio il Revenca viaggiasse di poppa, trainato da rimorchiatori. E lì che scoprii il rimorchiatore. Così successivamente pretesi che mi comprassero un piccolo rimorchiatore giocattolo.

Altri ricordi a bordo del Revenca con Argo non ne ho. Ricordo invece il viaggio di ritorno a Ponza da Trieste. Prima in treno e poi in nave da Napoli per Ponza. Non ho molti ricordi della navigazione sul Revenca o di Port Said, se non qualche episodio o qualche scena rimastemi nella parte di quella memoria di bambino, che resta indelebile nel corso della storia di un uomo. A Port Said papà mi portò un piccolo cammello di plastica e stoffa. Sul Revenca avevo l’obbligo di salutare ogni persona che saliva a bordo, dandogli anche la mia piccola mano. Imparai a dire anche “benvenuto” in arabo, mi dissero di ritorno a casa. Ricordo che mi incuriosivano gli occhi rossi del piccolo cammello di plastica, la lingua con cui parlavano quegli uomini a Port Said e i loro cappelli. Fui preso al largo del Faro della Guardia a Ponza. Questa modalità di imbarco per così dire clandestina si sarebbe ripetuta varie volte, fino all’età di 13 anni. Quasi sempre con tutta la famiglia, mia madre, mia sorella, e mio fratello di appena due anni. Ma a volte anche da solo.

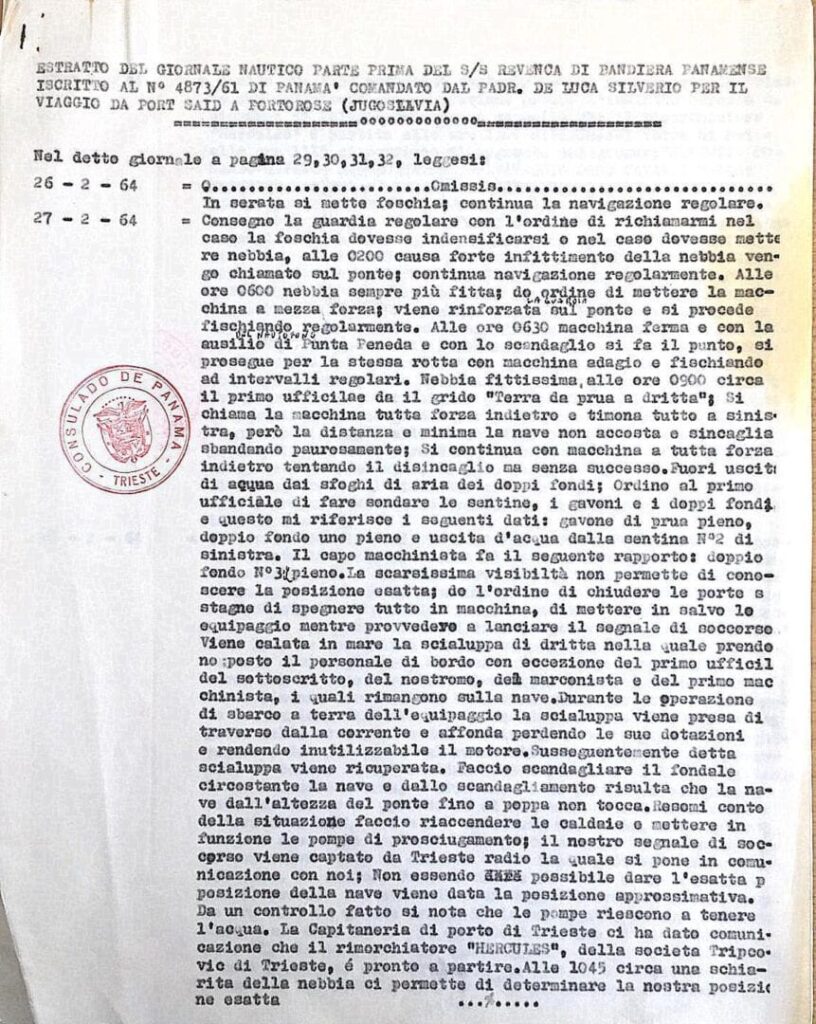

Il Revenca veniva da Marsiglia e andava a Port Said. Il motivo di questo mio imbarco me lo posso spiegare nel fatto che probabilmente papà voleva la presenza del figlio, aveva voglia di stare con me, in quegli anni in cui ero ancora figlio unico o per altri motivi a me sconosciuti. Nessuno mai nel tempo mi disse perché dovessi andare con papà, se per premio o per punizione. Con gli anni capii che mio padre voleva godersi i figli e la moglie portandoli per mare. Così era felice: aveva tutto vicino a lui, il mare e noi. La prima volta avevo 6 anni non ancora compiuti, mancava qualche mese e quindi non andavo a scuola. Sta di fatto che mi vidi catapultato da una piccola barchetta, lungo un’alta parete d’acciaio scuro, sopra una biscaggina, tra le braccia di papà. Una parete alta come una montagna, per uno alto forse appena un metro. Ricordo le sue mani quando mi lavava in una piccola vasca con l’acqua mai troppo calda e l’odore di un sapone mai conosciuto prima. Nacque così per me quel mito del sapone di Marsiglia. Ricorderò per sempre anche l’odore del sudore sulla sua pelle, dal momento che dormivamo insieme in un piccolo letto. In futuro divenne un’abitudine dormire con lui, nello stesso letto, quando si viaggiava da soli. L’oblò che stava dalla parte mia del letto serviva a scrutare il resto del mio piccolo nuovo mondo. E poi il profumo della pastina in brodo, rigorosamente vegetale, quasi tutte le sere. Mi rimase per sempre. Era la prima volta – dissero – che mi allontanavo da casa senza mia madre. Un mistero dimenticato fino a quando non mi capitano quattro pagine del giornale di bordo del Revenca, del febbraio del 1964, con la firma di papà e la controfirma con timbro del console di Panama a Trieste. Questa scoperta avvenne nell’estate 2020. Ma devo dire grazie soprattutto agli amici Pietro D’Andrea e il Cap. Silverio Zecca, che mi hanno aiutato in questa ricerca sulla storia del Revenca. E’ grazie a loro se ho potuto scrivere questa piccola storia.

Come risulta da due siti inglesi sulle storie delle navi nel mondo, P&O Ship Fact Sheet e Irvine’s Shipbuilding & Drydock Co Ltd, il Revenca aveva una stazza lorda di circa 2000 tonnellate, esattamente 1942; era lungo 85,43 metri, largo 12,77, con una profondità di pescaggio di 5,79 metri. Era stato costruito nel 1922, in Inghilterra, nella città di West Hartlepool, nel Sunderland, città famosa per i suoi cantieri. Lo scafo era in acciaio, la nave portava merce varia ed era stata costruita in stile liberty. Due stive a prua; al centro le cabine, il ponte di comando, le cucine e alloggio ufficiali; a poppa altre due stive. Inizialmente appartenne alla marineria inglese. Dal 1951 al 1961 fu poi di proprietà dell’armatore napoletano, Giovanni Longobardo. Dal 1961 al 1964 cambia nuovamente proprietà (l’armatore è ignoto ai siti suddetti), battendo bandiera panamense.

Dal giornale di bordo del Revenca del 17 Febbraio 1964:

Qualche giorno fa l’amico Pietro D’Andrea rilegge ad alta voce, durante una cena, questo giornale di bordo del Revenca, firmato da papà: a tutti è sembrato di trovarsi in un teatro greco. Lo ha letto in una maniera molto coinvolgente, come se sospendesse il respiro davanti alla drammaticità degli eventi che si susseguono veloci. Una lettura con una tonalità e pause e sospiri, con silenzi e poi accelerazioni e ancora pause, direi alla Carmelo Bene. Questa volta non mi sono più trovato tra le pagine di Hermann Melville o Francisco Coloane e ho ricordato abbastanza di quel tempo passato a giocare sul mio primo Mediterraneo, inconsapevole della vita a venire. Con la voce di Pietro sentivo di stare nella città di Tebe, durante il suo assedio, dove il destino tutto aveva deciso e stava per compiersi. Tebe si prestava ad essere distrutta dalla furia degli uomini, il Revenca dalla furia della natura. Entrambi sotto i colpi inesorabili del Fato. La polvere dell’esercito alle porte di Tebe, come i marosi, la nebbia, gli scogli e le correnti sulle pareti d’acciaio e sotto la chiglia del Revenca. Ed io, inconsapevole, assediato, come un bambino tra le braccia del genitore agli altari di Tebe. Non ricordo il volto di mio padre in quegli istanti terribili, né posso immaginare i suoi pensieri, ma ho sentito le sue mani ora, dopo mezzo secolo di oblio, le sue braccia a proteggermi, a stringermi.

E qui mi sovviene il Coro dei Sette contro Tebe, dalla tragedia di Eschilo del 467 a. C., la maledizione di Edipo. Le fanciulle del coro che, davanti all’immane tragedia che distruggerà la città, invocano: Ululo, abisso d’angoscia, dilaga l’armata, straripa dal campo, marea vasta fulminea… rugge un’acqua a schiantare la rupe…

Dei o Dee sperdete quest’alba di male… spumeggiante di creste come soffi rabbiosi di morte… I capi delle sette armate di Polinice, i cavalli rabbiosi di guerra, come la nebbia che assedia il Revenca, che resiste alla sorte, con il suo Capitano che ha messo gli uomini in salvo.

Il nemico si muove schierato. Così come a Tebe, gli eventi, il fato trascineranno il Revenca alla sua fine gloriosa, direbbe Omero. Nel porto di Trieste, ormai ferito, attenderà la fine, nel silenzio che la morte precede. Mentre l’altro Revenca, quello che stava nella notte quieta sul comodino, continuava a navigare nei sogni di un bambino e nella memoria che dietro si porta. Ovunque andiamo, comunque pensiamo, qualsiasi cosa ci capiti, è sempre l’antica Grecia che ci accora, ci duole e ci incendia. Così ebbe a dire Giorgos Seferis, il poeta greco, Nobel per la letteratura nel 1963. E poi ora mio padre mi sta addosso per sempre, più di prima. Fu un uomo di Omero: amava l’avventura, l’ignoto, il viaggio, il mare come metafora della libertà, della vita, ma allo stesso momento desiderava la casa, la famiglia. I racconti di quando tornava a casa erano degli inni alla vita, alla scoperta, all’avventura, alla conoscenza e alla libertà. Tutti gli uomini incontrati nei porti del mondo, dall’Alaska, al Giappone, dalla Russia, alla Somalia, li chiamava compagni di viaggio. La vita l’ha vissuta col sangue e il sangue è spirito, mi tiene a mente Friedrich Nietzsche.

Pubblicato su h24notizie.com